《香港兒童醫院通訊》

推動共融 照顧多元種族病人需要

▲ 懂得多種語言的尹綺琪醫生(右)不時擔當少數族裔病人的橋樑。病人聽到熟悉的語言如烏爾都語倍感親切,會更主動分享生活和困難,讓醫護團隊可給予最合適的治療和幫助。

香港兒童醫院設有多元種族支援委員會,成員包括醫生、護士、專職醫療、藥劑部、醫務社工、資訊科技部及行政人員,透過跨部門合作,為不同族裔的病童和家庭提供全方位支援。

少數族裔求醫挑戰大

委員會主席馮卓穎醫生指,少數族裔家庭往往因語言不通,較難理解複雜的病情和治療:「過往有些家長就診時對所有安排都表示明白,實際上卻聽不懂或一知半解,到覆診時才發現他們根本沒有帶小朋友做所需檢查,這或會延誤診治。」為促進雙方溝通,本院除提供傳譯服務,亦逐步將重要醫療資訊(如麻醉前禁食、在家中服用化療藥等指引)翻譯成印度語、尼泊爾語及烏爾都語,派發給家長。

▲ 馮卓穎醫生(左) 在傳譯人員的協助下,為病人檢查和向其家長講解病情。此外,團隊亦會利用圖像,清晰指導他們使用藥物和營養配方,減低風險。

另一主席尹綺琪醫生表示,尊重文化和宗教差異同樣重要:「好比華人在新春期間會忌諱去醫院,其他種族也有獨特的習俗。我們應多加了解,為病人作出合理安排。舉例來說,穆斯林在齋戒月期間,每天從日出至日落都不會飲食。我們會盡量避免在齋戒月預約非緊急的覆診和醫療程序,減少他們舟車勞頓和體力消耗。」

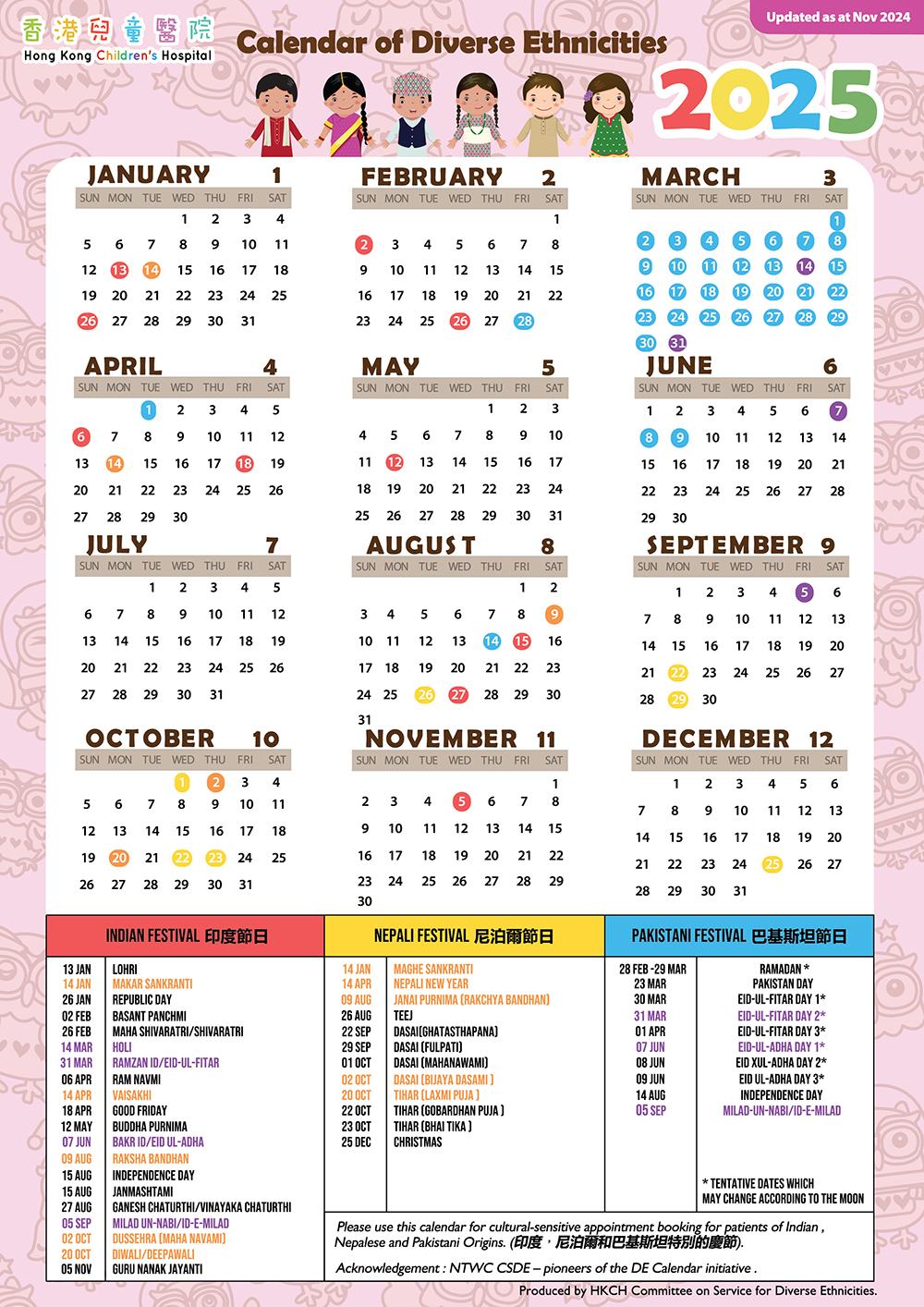

▲ 委員會印製月曆,列出不同宗教節日,方便職員為不同文化背景的病童安排診期和醫療程序。

醫療以外,醫院提供多元膳食選擇如素食及回教餐,亦設有祈禱室和不同語言的電視頻道,令病人在院內的生活更便利舒適。

巴基斯坦裔病童穆士德的爸爸說:「衷心感謝醫護團隊的悉心照顧,並提供各種支援,讓我們感到備受尊重。」

培訓提高敏感度

委員會會舉辦講座和培訓,提高職員對不同宗教文化的認識和敏感度,亦在內聯網建立一站式平台,方便職員找到相關的實用參考,例如溝通工具和教育單張譯本。

兩位醫生期望為不同族裔的家庭舉辦健康講座,並與其他醫院交流經驗,共同為多元社群的醫療需要出一分力。