《香港儿童医院通讯》

推动共融 照顾多元种族病人需要

▲ 懂得多种语言的尹绮琪医生(右)不时担当少数族裔病人的桥梁。病人听到熟悉的语言如乌尔都语倍感亲切,会更主动分享生活和困难,让医护团队可给予最合适的治疗和帮助。

香港儿童医院设有多元种族支援委员会,成员包括医生、护士、专职医疗、药剂部、医务社工、资讯科技部及行政人员,透过跨部门合作,为不同族裔的病童和家庭提供全方位支援。

少数族裔求医挑战大

委员会主席冯卓颖医生指,少数族裔家庭往往因语言不通,较难理解复杂的病情和治疗:「过往有些家长就诊时对所有安排都表示明白,实际上却听不懂或一知半解,到覆诊时才发现他们根本没有带小朋友做所需检查,这或会延误诊治。」为促进双方沟通,本院除提供传译服务,亦逐步将重要医疗资讯(如麻醉前禁食、在家中服用化疗药等指引)翻译成印度语、尼泊尔语及乌尔都语,派发给家长。

▲ 冯卓颖医生(左) 在传译人员的协助下,为病人检查和向其家长讲解病情。此外,团队亦会利用图像,清晰指导他们使用药物和营养配方,减低风险。

另一主席尹绮琪医生表示,尊重文化和宗教差异同样重要:「好比华人在新春期间会忌讳去医院,其他种族也有独特的习俗。我们应多加了解,为病人作出合理安排。举例来说,穆斯林在斋戒月期间,每天从日出至日落都不会饮食。我们会尽量避免在斋戒月预约非紧急的覆诊和医疗程序,减少他们舟车劳顿和体力消耗。」

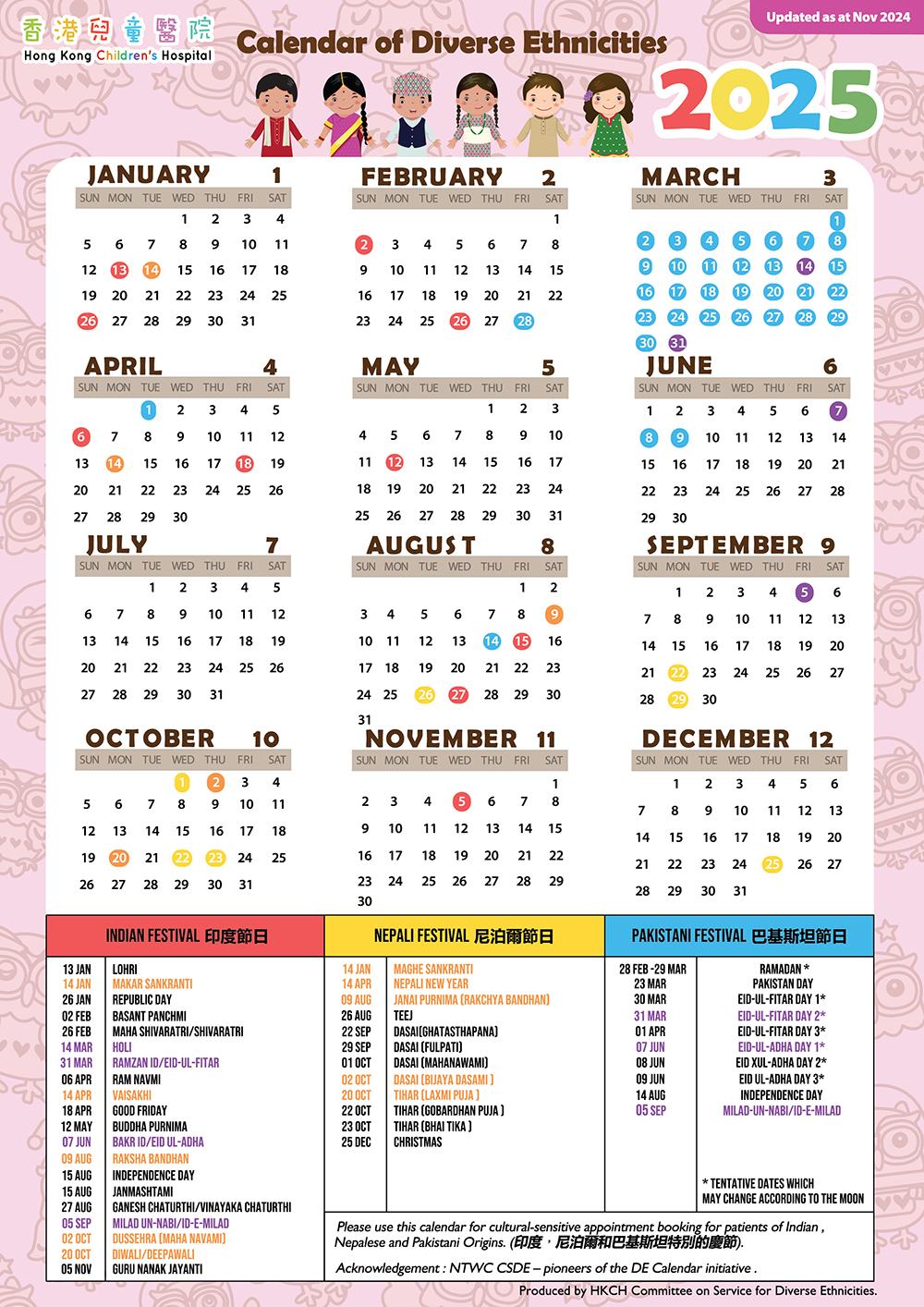

▲ 委员会印制月历,列出不同宗教节日,方便职员为不同文化背景的病童安排诊期和医疗程序。

医疗以外,医院提供多元膳食选择如素食及回教餐,亦设有祈祷室和不同语言的电视频道,令病人在院内的生活更便利舒适。

巴基斯坦裔病童穆士德的爸爸说:「衷心感谢医护团队的悉心照顾,并提供各种支援,让我们感到备受尊重。」

培训提高敏感度

委员会会举办讲座和培训,提高职员对不同宗教文化的认识和敏感度,亦在内联网建立一站式平台,方便职员找到相关的实用参考,例如沟通工具和教育单张译本。

两位医生期望为不同族裔的家庭举办健康讲座,并与其他医院交流经验,共同为多元社群的医疗需要出一分力。